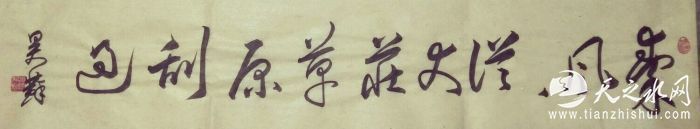

【左昊苏原创】秦风,从大庄草原刮过

秦风,从大庄草原刮过

左昊苏

(一)

心灵再神往已久如果迟迟不能邂逅,你只会是乡间村庄的又一个重名而已!

如果不是雨云低垂北风猎猎,你也不会是瑟瑟缩缩昏昏欲睡的样子!

大庄,我来了!

大庄,一个村庄的名字。这个白开水一般的名字,就像球娃、女娃、张家娃、王家娃、六十子、七十子一样,非常民俗且辨识率不高,可能是你,可能是他或她,可能谁也不是,仅是一个名字或仅供一时之用而已!远的不说,与杨家寺一山相隔的秦岭,也有大庄村(当地叫任家大庄),乃晚清著名学者、诗人、书法家、教育家、“陇南文宗”任其昌的故里。两个“大庄”之间,无非相隔十多个“小庄”而已!

如今的大庄,应该还保存着多年前“大庄”的样子:背倚阳坡,应该是原来的姿势;四面环翠,应该是原来的样子;房前屋后绿树成荫、鸡犬相伴,应该是原来的画面;偶尔的一两声蝉鸣鸟语、牛哞马嘶,像村庄的响鼻或呓语,向缓慢的光阴喊到,也应该是原来的场景!就连保持着原色的土坯房,让整个村庄像一块带皮的翡翠,视之悦目,把玩有味!那些或高或矮、或宽或窄的墙面,晴天,一定是些阳光的镜子,以亮度显示温度;阴天,一定是些村庄的镜子,以深浅预报天气;夜晚,一定是些月光的镜子,以平仄变换节气!当我或者我们走过,那些墙,也一定是些历史的镜子,以沧桑涂抹岁月!

此刻,阴云密布下的草原是安静的,被镜头和惊喜聚焦的大庄是安静的,散步觅食的麻雀是安静的,白杨树顶的喜鹊窝是安静的,早于节气飘落的槐树叶子是安静的,那个毡帽盖住银发、佝偻着腰背,手拄木棍、穿着粗布对襟衣服和布鞋,从镜头里缓慢穿过回家的老人是安静的。我们喊她“婆婆”,她不应;喊她“老人家”,她没有回头;喊她“奶奶”,她没有放慢脚步。有人还想喊,但她已迈上石头垒砌的台阶,推门而入。在片刻的思维断层,整个画面,和土坯房一样,毫无表情,无法预料。唯一的色彩和动感,就是朝南的主房挂着粉红色的门帘,崭新夺目,随风起舞,似乎在与我们互动或是回应,或者只是风与门帘之间的嬉戏,更或者仅是门帘孤芳自赏自娱自乐罢了!

大家都屏住呼吸,期待老人能走进向阳的北房,在掀帘时停顿或回眸一瞬,而终究,期待只是一声声释放期许的呼吸。老人应该住在她刚绕过的西房。西房掩映在邻宅及院墙之中,看不清面容和背墙,只见简易的屋脊上灰褐色的旧瓦。墙体外,朝南的炕门,有过烟薰火燎的痕迹,却被木块或石块关住!难道连炕洞也是安静的,熄灭了内心的欲火,闭嘴不语?只是临沟的南墙,已属暮年,墙体被挂着大石块的圆木顶着腰,它没有说疼,但我知道它在喊:疼!这样的房子,住着一位拄着木棍的古稀老人,是何等的契合。可是契合之外呢,总有种说不出的悲怆和伤感!

扎马步聚焦多时的诗人欣梓直起腰来,说老人耳朵背,听不见。我想,一双听不见外界聒噪的耳朵是安静的,心灵是安静的,生命也是安静的。但是细想,我们一行二十余人,在她对面的山道上晃动,甚至有人高谈阔论,即使耳不聪,难道目不明,视而不见吗?或许,老人住在这里,就是喜欢清静,不喜喧闹和讨扰。就喜欢听雄鸡报晓,看风拭庭尘,过寒有热炕,热有树荫,渴有山泉,饥有田蔬,行有藜杖,住有茅屋的田园生活!平日,时有儿女亲戚前来探望,或小住一月半载,何需用手机花钱聊家常。晨昏之间,时有各种野鸟争鸣悦耳,何需费时费眼看那些不男不女哼哼叽叽,唱些糜糜之音堵心!她不慌不忙,从众人目的不一的镜头和注视中从容回家,这是何等的淡定和从容!既无好奇之心,亦于取悦他人之意,需要多大的一个心域空间,来安放这样一颗淡泊宁静之心!

老人回家了,心灵也回归了!我相信,能关住耳目之人,一定是超凡脱俗、洞明世事之人,也一定不会是庸人自扰、不甘寂寞之人!老人不懂不忙,却让聚焦的镜头和眼睛慌了,十余秒的平静,开出了一朵朵不曾期许的涟漪!之后,开始涌动快门的“咔嚓”声和上眼皮与下眼皮、上嘴唇与下嘴唇的开合声!我想,快门能让瞬间变为永恒,能让一时之“动”变为永久之“静”。那眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子的开合和心灵的悸动,应该也是对美好景物和事物,从视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉、直觉、感觉等360度的立体扫描。被这么多“扫描仪”强大的“X”光辐射,我就不信,绿皮肤绿血液,甚至连体味也是青草味道的大庄村,就不会把羞涩和红晕悄悄藏在草丛里或院门前,窜出几朵红红的花,或现出几捧粉粉的瓣来?

眼前的大庄,与其说是大庄村,不如说是大庄的“壳”,或者“蝉蜕”。因为几年前,该村已在离杨家寺镇不远的地方异址新建,村民们“破茧成蝶”,住上了楼房,让他们的子孙在知道在大庄之外,还有更大的村镇、集市和城市,与现代气息更近了一步。留在老庄的,除了牧者,就是颐养天年或守“根”的不多几位老者。他(她)们心目中以及意念中的大庄,应该就是现在这个样子,安静、随性、缓慢,哪怕在外人看来,还有些许的落寞、孤独和悲怆,而身在其中,亦乐在其中,岂是我等旁观者以一己之私妄加猜测或评论的!就如我们刚才“目击”过的这位“证人”,她的淡定,岂是我们曾经预料过的。

但我总觉得,搬走的仅是大庄大部分的“躯体”,而真正大庄村鲜为人知的历史、岁月的积淀变幻、口口相传或潜移默化的民风民俗等“魂魄”,是轻意或者短时间带不走的,会在较长的一段时间内留藏在“蝉蜕”里。大庄新村,必然会在新的环境和秩序里,随着地域文化、生活习惯、思想观念等融合和碰撞,孕育出新的魂魄来。对于那些年幼的孩子而言,他们肯定更乐于接受更加优美便捷、色彩丰富的新家。“蝉蜕”,只会是蒲公英的种子,吹一吹就散了、就淡了!尽管落地的那些种子里,承载着老一辈的心血和精气神,但长出的苗,已经是与时代同呼吸的新苗了!原来的“蝉蜕”,就像老家之于我,更多的是一种记忆和回味!不是回不去,是不可能回去,就像我们永远不可能生活在童年里!

在那位老人消失于视线后,忽然,我想起了我的祖父。他在金融系统工作一生,不管是在职还是退休后,总会抽时间回老家在地里劳作几天。甚至古稀之年,早晨也要带着干粮和水,独自一人去尹家湾的沟边开荒种树,中午返回,下午如是。父亲劝了几次,被祖父好好地“收拾”了数顿。而我,有时也学着父亲的腔调劝,祖父不言不语,只会盘腿坐在墙角,吧哒吧哒吸旱烟,再把由口入肺的烟雾,从鼻孔里慢慢呼出来。等父亲走后,他严肃的脸上有时会开一朵微笑之花,然后拍拍我的头,慢腾腾地说:娃儿,你不懂的,地是咱庄农人的根,咱可不能四体不勤、五谷不分,把根丢了啊!或许祖父当时想表达的,用流行语似乎可以这样表达:爷挖的不是荒地,而是家训……现在想想,我依然不懂祖父的护“根”行动,或许是惧怕体力劳动的我,对土地感情不够深!

如今,祖父种的树郁郁葱葱,绿遍一条沟,稍有阴雨,便会泉水叮咚、野菇丛生。旁边祖父开过的荒地和原有的地,也都已流转给了农业合作社,种上了连翘和其他药材。每每回老家去,我总会抽空到尹家湾转转,有时是去挖野菜或摘野果,有时什么都不是,只是去看看。每当无意或有意瞥到那片小树林,记忆满是树林的前生——东方鱼肚露白,尹家湾的荒草滩上,祖父吧嗒吧嗒抽完旱烟,干咳几声,再挥舞锄头劳作的身影!那个身影,早已归于黄土融入土地,而他种过的槐树林,如不遭天灾人祸,必将在每个寒来暑往之时,初春发芽,暮春开花,仲夏滴翠,秋涌金波……

站在大庄山顶,向下俯瞰,大庄,这个仅有五、六十户人家、簇拥而居的村子,够小的,小到像一户“大户人家”,小到多年来没有多少人知道它、留意它、关注它、留恋它!原地转身,举目远眺,它身后300多公顷草原、成千上万的牛羊和马匹,还有那可算可不算的蓝天白云凉风加零辐射和生态氧,以及傲慢的鹰、过路的雁,让你不得不举起大拇指说,大庄真大!

同行的向导,竟是大庄人。我随口问了句:你搞养殖着没?

他憨憨一笑说:养的牛。

几头?我又问。

一百多头。牦牛!说完,他还是憨憨一笑。

一百多头,已让我惊讶,后面补充的“牦牛”二字,更让我震惊!看看,这就是大庄人,憨厚老实,却又深藏不露。他们心中没有海,却有比海更加波澜壮阔的草原。况且,海的波澜壮阔是一时的,是变幻不定的,虽刺激但暗含未知的风险,还得借风势。而草原的波澜壮阔,是亘古的,是定格的,更是可以触摸和亲近的,可以是温床,可以是港湾,也可以是一个不问结果的“白日梦”……

(二)

大庄草原,我来了!

欲到大庄草原,必先过大庄村这“关”。大庄村,大庄草原带锁的咽喉,它如果闭上嘴,就会亮出牌子:谢绝入内——草原你是看不了的;如果你没有钥匙,它依然会亮出牌子:此路不通——草原你还是看不了的!所以,在大庄村,请保持安静,别让路旁松散的沙土说出“ON”;见了大庄村的村民,不管大人小孩,不管缓慢徐行还是行色匆匆,请一定侧身让道,因为他们才是草原世袭的主人,他们每个人,不是大庄村的土地公,就是大庄草原的山神爷!

我一直觉得,大庄村是头颅,草原是躯干。大庄村摇头,草原则摆尾;大庄村安静,草原肯定平静。不管是曙光还是月光,先触摸到大庄村,尔后,草原才能被点亮、被唤醒。

如果说草原因大庄村得名,不如说大庄因草原扬名。没有草原,大庄村只会是大庄村,活在杨家寺的历史和记载里。或者,还能在秦州区的行政地图上占据一个蚕卵的位置。它再大,也只是杨家寺最偏远的一个村。至少从我的耳闻里,止目前,大庄村还没能出现自我扬名的事儿。而草原,不管叫大庄草原也好,叫杨家寺草原也罢,它都是那么宽阔宁静、美丽迷人。这样的不凡之地,一定会像不凡之人,会有不凡的际遇,躲不过“慧眼”的某次“锁定”。就像西施,本名叫施夷光,文人雅士称之“沉鱼”。但不管叫啥,都改变不了她让时光铭记、让历史惊艳的颜值,改变不了中国历史上四大美女“榜首”的待遇,也就躲不过被人羡慕嫉妒恨这个“劫”。而后,也就有了历史上最早的娱乐节目——“模仿秀”之东施效颦。

当然,被“慧眼”锁定既是偶然中的必然,也是必然中的偶然。正如曾经大闹天宫的“齐天大圣”悟空先生,被囚五行山下之时,也得遥遥无期苦等三藏法师渡化;在未成斗战圣佛之前,头上还得戴个金箍。所以说,天下之事,许多时候,绕不开“机缘”二字。要赢得这可遇而不可求的“机缘”,也得经历时间上的磨炼、形体上的锻炼、心性上的修炼、意志上的锤炼。说不定,真有那么一日,大庄草原经过“精炼”,一“火”而“红”,走出大庄、走出杨家寺,连升两级,叫秦州草原也不是没有可能的。

到那时,大庄草原,将不再是待字闺中羞涩腼腆的怀春少女,而应该是顾盼生辉、落落大方、矜持有度、善解人意的绝色佳人。你离得近些时,她会如风似月离你远些,让你浮想连翩、可望而不可及;你走得远些时,她会脉脉含情注视你,让你魂不守舍、为伊消得人憔悴!

未来之事,毕竟像草原头顶的云朵——变幻莫测,还是先回到现实,说说公元2018年的大庄草原。

我老家在秦岭镇砚台山下,与杨家寺相隔十多分钟的车程。且两镇逢集日均为农历二五八,这不管是巧合还是人为,都显得惬意温暖,让两镇不像邻居,像两兄弟。准确地说,应该是三兄弟,还有牡丹镇。当地俗语说:秦牡杨,莫商量。不是没有商量的余地,而是不分彼此不用商量之意。所以,作为邑人,多年来,听闻大庄草原“芳名”已久,也曾和朋友谋划过多次,却一次都未成行,是何原因呢?

远的不说,近处张家川的关山草原、甘南的桑科草原我都去过。大庄草原近若眼底,我为什么就一直没去过呢?想了想,应该是觉得它与我相距不远,说去就能去,不费吹灰之力就能实现,也正因为太容易实现,缺乏挑战性和吸引力,所以也就没有列入旅游的“攻略”里。此理,正如我们去樱桃地摘樱桃(不是偷,也不是饥不择食),一般情况下,每个人都不会摘近在手旁的,而是摘高处和远处的,总想着高处的离阳光雨露更近,肯定又红又甜;远处树上的鲜有侵略少有贼手,肯定更大更红。这种现象,专业名词应该叫什么效应,但我“百度”了好久,连“搜狐”都用上了,也没查出个名堂来,索性就叫作“灯下黑”现象吧!

在去大庄草原的路上,让更加深切地理解了一个词:曲径通幽。从西垂古镇杨家寺沿河一直西行30华里左右,就到了卯水河南支流的发源地大庄村。其间除过不多的穿村水泥路,其余全是沿河傍山而行,径真的可谓“曲”。大庄村位居幽谷阳坡,很幽静、幽雅;大庄草原碧草连天、远山入云,可谓幽渺、幽远,真乃寻幽探胜之地。幸好,此径“曲”得恰到好处。因为,如果径太曲,那通往的就不会是幽谷,不会是幽境独具的幽情雅趣,许多时候会是半途而废、无功而返的一个超现实主义“幽默”!

在半路的土盆村,我们搞了个“文艺润心”活动,给三户贫困户送去了书法作品。三户贫困户,房屋虽旧,但正屋都悬挂着当地书法家书写的中堂,每个房门上,都贴有已掉色的手写对联,廊檐下,或盆或罐,种着迎春花、“地蓬”(学名平枝荀子)、“水迎”(学名卫矛)等盆景,长势良好且都修剪有型。他们双手小心翼翼地接过书法作品后,喜悦之情喜爱之意溢于言表。这小小的几个细节,都无言地折射出一个地方的文化底蕴和精神风貌。物质的贫困不可怕,那是短暂的,是容易改变的,勤劳可治愈;而精神的贫困是可怕的,那是顽疾,钱再多也难救。土盆村的人,即使身无分文,身上亦有文化的光芒。杨家寺,不愧为西垂古镇、文化之乡。

活动毕,在村巷中碰到一位胳膊挽着菜篮的中年妇女,我随口问了句:大庄草原怎么样?

就那样,一片大得很的草滩滩。她边走边说。

一路上,我一直在想这句话。我觉得她说得没错。草原,就是大片大片的草滩。她为什么没有我们这么激动,因为她就生活在这里,这叫熟视无睹,距离产生美而已。

看到采风的消息,一位朋友留言说:大庄草原美是美,就是牛粪多。

朋友又说了句大实话。但细想,草原上如果没有牛粪,肯定不会有牛,牧者可以让领头牛羊把牛群羊群带出带回,但解决不了它们随地大小便的习性。有数以千计的牛羊,肯定会有数以万计的粪便。草原以躯体滋养牛羊,牛羊以粪便滋养草原,表面看似不够平等,其实各取所需,和谐共生——天道如此。

苍穹之下,草原如锦,风吹草低见牛羊。不由得你会唱起“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑……”如再有牧笛盈耳,清风徐徐,观舞者衣袂飘飘,如飞天驾临;闻歌者声若天籁,似祥云吐瑞。此情此景,如诗如画,美仑美换,真会有沉醉不知归路之感!但是,兴尽困乏之际,那些刚刚自由自在、吸引镜头的牛羊,会在一些人的欲望和想象中,散发出木炭、孜然和烤羊肉的味道——人性亦如此!

再者,生存和生活,有时真能遮挡住美本身,以及发现美的眼睛。许多时候,我们不仅会忽略身边的美,甚至刻意放大瑕疵,忽略掉瑜。就像我们会因唠叨而忽略母爱,会因严厉忽略父爱,会因成绩而忽略孩子的其他优点,会因苛刻忽略他人长处。有时,我们还会因自己的愚昧忽略别人的聪慧,会因自己的狭隘忽略别人的宽容,会因自己的短板忽略别人的博学,会因自己的慵懒忽略别人的奋斗!

就像现在,如果有乡友问你:城里好不好?

你肯定会说:好什么好,把人就热死了,还是乡下好——我们由于天气炎热带来的不舒服,这种无法抗拒的自然现象,而忽略了城市其他方面的好。

采风结束后,大庄草原的秀姿玉容,赵安生先生依托天之水网,先后在新浪、网易、搜狐、凤凰等网络媒体进行了重磅推介。采风团的作家和摄影家,也都争先恐后,以图片和文字,向外介绍大庄草原。非常令人欣慰的是,通过大家的真情感染,采风后不多几天,已有多批游客沿着我们走过的足迹,去体验和欣赏我们眼中和心中的大庄草原。也有一些投资商,目光已盯向了大庄草原。

又几日后,我向一位年轻有为的商业圈朋友推介大庄草原,想着给他提供一些商机,给大庄草原一次发展的机会。朋友听后说,这么好的地方,何必去开发,何必把美丽的大草原变成一个丑陋的垃圾场?

朋友说得很有道理,难得他更看重生态效益,看轻经济效益。其实我的出发点和他的落脚点是一回事,那就是我们必须坚守绿水青山就是金山银山的理念。但我们还要让水更绿山更青,生态更好环境更优。我意念中的大庄草原,应该除让它保持现有的这种“天然”状态外,还应有相应的吃住行游购娱的配套设施,适度、生态地进行开发。不以攫取经济利益或破坏生态为目的或代价,而是给草原划出生命线,给游人划出红线和底线,让草原之美得以尽情展示和绽放,永葆强大的生命力,也让游人在对美的回应和感受中,得到心灵的净化,释放掉浮躁和虚假,享受诗意人生。如果达不到这个目的,真的,倒不如不为外人所知,听天由命,随遇而安好了!如果适得其反,那我们所有的积极努力,只会是当了一次帮凶,或者做了一个从犯!

大庄草原很大吗?其实不大,胡乱走那么一两天,无非走到甘谷、武山,或者到了陇南礼县的固城。

(三)

这广袤的大庄草原,也是景东马场的一部分。

景东马场,是秦人赢非子牧马的地方。这个赢非子,何人也?他的第三十六代孙秦始皇比他名气大多了。那三十六代是个什么概念?可以这么说,从前891年赢非子始建秦国,到秦始皇前246年继位,期间相隔645年;换句话说,从赢非子前846年卒,到秦始皇前246年生,之间整整相隔600年。从小聪慧的赢非子,凭着继承自他父亲赢大络养马的天赋,在这广阔的草场,头戴“御马监主事”这顶官帽,享受副县级调研员这个待遇,尽心尽力为周孝王当了五年马夫。而后,赢非子在秦邑建立了秦国,成为秦国的首君。

这个滋养过秦人马匹的地方,再嫩的草,都有千年以上的根基;再细碎的花,都听过秦人的吹角。

从大庄村附近涌出的潺潺溪水,当地人称之为南河,南河一路向东欢奔,汇入卯水河再入西汉水,最后归于长江。可以说,这里是长江的一个细小源头,它不仅滋养了西汉水流域的人畜与历史,更是让它滋润过的这片肥美的草场,成为大秦帝国发展壮大的坚强后盾,可以这样说,大庄草原,是大秦帝国最大的军需厂,没有这片神奇的土地,赢非子能耐再大,也难为“无米之炊”,只会仰天长啸:英雄无用武之地!

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”站在草原高处,我分明感到:有强劲的秦风,从大庄草原刮过。

其时,时值盛夏时节,我们这些从“火星”上走来之人,一个个都像刚出锅的馒头,衣衫单薄,蒸气腾腾。来到这里,头顶阴云密布,时有零星雨滴,四周的天际,可见缕缕蓝天,偶见丽日把目尽处的山峦照亮。我在想,头顶这么大的云朵,是锅盖,要把大庄草原盖住,还是一把遮阳伞,为大庄草原撑起一方晴空?再或者,这就是当年赢非子那顶“御马监主事”的官帽。能戴如此特大号官帽的人,肯定绝非凡人,你看,他后来成为了天之子。但,阴云密布下的大庄草原真的冷——是冷,不是凉。我们这些人,只能在雀跃中欢呼,在奔跑中取暖,多希望自己是一个包裹着多层粽叶的粽子,但终究不是,只能当一只幸福、幸运而又快乐的寒号鸟!

举目四望,在这绿韵激情燃烧的旷野里,不管是牛,还是马或者羊,它们都有着从容的步态,片刻地注视里,不仅有蓝天白云和青草百花,更有诗与远方。

这么大的一个草原,除了放牧日月星辰、风霜雪雨、春夏秋冬、马牛羊鹰之外,应该被一些温润的明眸去注视,被一些温暖的大手去抚摸,被一些温情的大脚去耕耘,再或者,被一些粗犷的嗓声去高歌,被一些简单的饭菜去喂养,被一些恬淡的炊烟去亲吻。

请带走周身的尘埃和隐匿的心机,把最纯净的灵魂,最干净的梦想,最洁净的奢望,和小草野芳随意种植在一起,让自己和阳光一般透明,惠风一般和畅,做一匹没有羁拌的马驹,渴饮山洵清泉,饥食无垠青草,闲卧高岗,任云卷云舒,管它风来风往,多好!

大庄草原啊,这扯不断的碧绿,流不完的翡翠,带不走的清凉,饮不尽的安静,吸不完的氧气,都将永久地储存在记忆和想象中!我真怕自己身上残留的农药和毒素,让这一方已经习惯了没有狼烟和杀戮的净土,多了些无法拒绝的惊悚和无奈!

忽然想,大庄草原就是一张棋桌,来自秦州、甘谷、武山、固城的四位县级棋手,脚踏这片伏羲爷曾经俯察过的沃土,头顶女娲娘娘曾经用五彩石补过的天空,呼吸着具有浓浓秦风秦味的空气,牛羊为子,在无限的时光里,下一盘无谓输赢的棋……

作者介绍:左昊苏,80后,天水市秦州区文联主席、《秦州文艺》主编。文学、摄影、书法作品散见于《十月》《诗选刊》《星星》《诗歌月刊》《飞天》《中国书画报》《书法报》等报刊,有诗作入选《新时期甘肃文学作品选》《甘肃的诗》等选集,著有诗集《跟在春天背后》。